Hinweis: Dieser Beitrag spiegelt ausschliesslich meine persönliche Meinung und Einschätzung wider. Er basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen sowie eigenen Analysen und Erfahrungen. Er stellt nicht die offizielle Position oder Meinung meines Arbeitgebers dar.

Die Schweiz steht vor einem der grössten IT-Migrationsprojekte in ihrer Geschichte. Dem Wechsel von den heutigen Bundesplattformen zur neuen Swiss Government Cloud (SGC). Ein Mammutprojekt – Dutzende Bundesämter, Tausende Anwendungen, Petabytes an Daten, und eine mehrjährige Umsetzung zwischen 2025 und 2032.

Auf dem Papier ist das unsere Chance, etwas Moderneres, Innovativeres und Stabileres zu schaffen mit besserer Performance und höherer Resilienz. Doch hier liegt meine grösste Befürchtung:

Wir könnten die nächsten Jahre damit verbringen, eine 1-zu-1-Kopie der heutigen Plattform zu bauen.

Das Ergebnis wäre eine SGC, die technisch zwar neu ist, aber bereits altert, bevor wir die Anwendungen darauf modernisieren können.

Der Komfort von “Like-for-Like”

Grosse IT-Projekte greifen oft zum sicheren Ansatz. Alte Systeme technisch erneuern, aber nicht verändern. Das minimiert Risiken, reduziert Widerstände und hält den Betrieb stabil.

Quelle: https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2024/1408/de#lvl_1/lvl_1.2

Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) muss die Stabilität kritischer Dienste wie Steuersysteme, Register, Sicherheitsplattformen etc. während der gesamten Migration gewährleisten. Der “sichere Weg” ist nachvollziehbar, aber auch gefährlich. Er führt potenziell dazu, dass man lediglich dieselbe alte Fahrzeugflotte in einer brandneuen Garage parkt.

Klar ist, dass man schon jetzt im Verzug ist.

Die Migrationsfalle

Die geplante schrittweise Migration in Wellen sorgt für Betriebssicherheit. Zuerst umziehen, dann stabilisieren, dann den nächsten Block verschieben. Aber während dieser Zeit beginnt die neue Plattform bereits zu altern: Hardware muss erneuert, Software aktualisiert und Sicherheitslücken geschlossen werden. Gleichzeitig schreitet die technologische Entwicklung unaufhaltsam voran.

Quelle: https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2024/1408/de#lvl_2/lvl_2.3

Das Risiko? Wenn am Ende alle Anwendungen auf der SGC laufen und endlich über Modernisierung nachgedacht werden kann, steht schon der nächste Plattform-Refresh an.

Es ist wie beim Bau einer neuen Autobahn, die zehn Jahre für die Verkehrsverlagerung braucht, und wenn der letzte Konvoi ankommt, ist der Asphalt bereits rissig.

Warum Modernisierung während der Migration passieren muss

Bequem ist es nicht, aber notwendig. Migration und Modernisierung sollten Hand in Hand gehen. Gerade bei einem Replatforming braucht Modernisierung Zeit und bringt gewisse Risiken mit sich, aber die Alternative ist, alte Probleme einfach in ein neues Zuhause zu verschieben.

Der bessere Ansatz wäre Anwendungen nicht nur verschieben, sondern direkt oder kurz nach der Migration teilweise oder vollständig modernisieren. So entsteht Mehrwert von Beginn an.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

-

Keine Altlasten mitschleppen -> veraltete Strukturen bleiben zurück.

-

Neue Funktionen sofort nutzen -> Automatisierung, elastische Skalierung, moderne Sicherheitsframeworks werden von Anfang an eingebaut.

-

Echte Effizienzgewinne -> statt ein leeres “Cloud-Gebäude” mit ineffizienten Altlasten zu füllen, zieht nur das ein, was auch in die Zukunft passt. Natürlich gibt es hier einige Ausnahmen, welche sich nicht (mehr) modernisieren lassen.

Die Gefahr politischer Zyklen

Politische Entscheidungszyklen sind kurz, oft nur eine Legislaturperiode oder ein Budgetjahr. Technologische Lebenszyklen dagegen sind lang. Eine Plattform wie die Swiss Government Cloud wird über viele Jahre aufgebaut, betrieben und weiterentwickelt.

Das Problem: Wenn die ersten Projektjahre fast ausschliesslich für den Aufbau der Infrastruktur und eine “sichere Migration” genutzt werden, ohne sichtbare Veränderungen an den Anwendungen, sehen Politik und Öffentlichkeit nach zwei oder drei Jahren noch keinen spürbaren Fortschritt.

Die Wahrnehmung könnte dann schnell kippen: “Viel Geld ausgegeben und nichts ist besser geworden”

Die Konsequenzen sind vorhersehbar: Die politische Unterstützung bröckelt, Budgets werden gekürzt, und aus einem ambitionierten Innovationsprojekt wird ein reines Betriebsprojekt, das nur noch den Status quo verwaltet.

Um das zu vermeiden, braucht es schon in den ersten Jahren sichtbare Verbesserungen wie neue Services, spürbar mehr Performance, effizientere Abläufe. Nur so bleibt die Swiss Government Cloud politisch tragfähig und technologisch zukunftsfähig.

Innovation als Parallelspur, nicht als Phase 2

Die SGC muss von Tag eins an Funktionen bieten, die echte Veränderungen ermöglichen:

-

Self-Service-Umgebungen für Entwickler

-

Integrierte Sicherheitsdienste

-

Datenplattformen für Analysen und KI

-

Schnittstellenstandards für Bund, Kantone und Gemeinden

Warten, bis «alles stabil» ist, bevor man innoviert, bedeutet in Wahrheit Stillstand.

Brauchen wir das Stufenmodell noch?

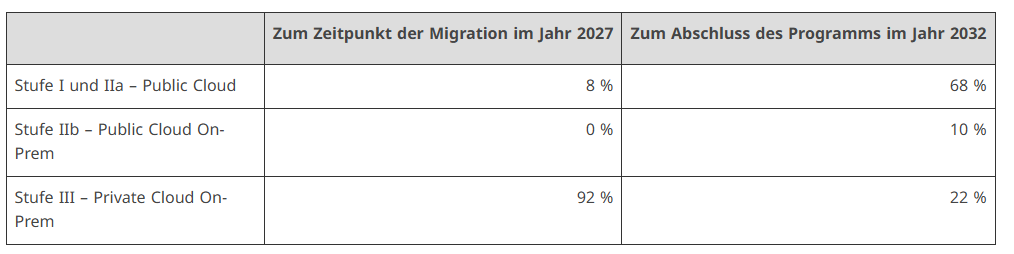

Heute strukturiert das Cloud-Stufenmodell der Bundesverwaltung ihre Welt in Stufen I bis III (Stufe IV ist beim EJPD und Stufe V ist die NDP beim Kommando Cyber): von Public Cloud über sensible Workloads bis hin zu hochsicheren Private-Cloud-Umgebungen. Historisch gesehen war das sinnvoll, weil unterschiedliche Anforderungen oft unterschiedliche Anbieter und Technologien erforderten.

Quelle: https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2024/1408/de#lvl_2/lvl_2.2/lvl_2.2.1

Das BIT schätzt aktuell, dass zwischen 2027 und 2032 rund 70% der Workloads in die Public Cloud wandern könnten. Das entspricht dem heutigen Trend, möglichst viele Services flexibel und skalierbar aus der Public Cloud zu beziehen.

Quelle: https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2024/1408/de#lvl_2/lvl_2.4

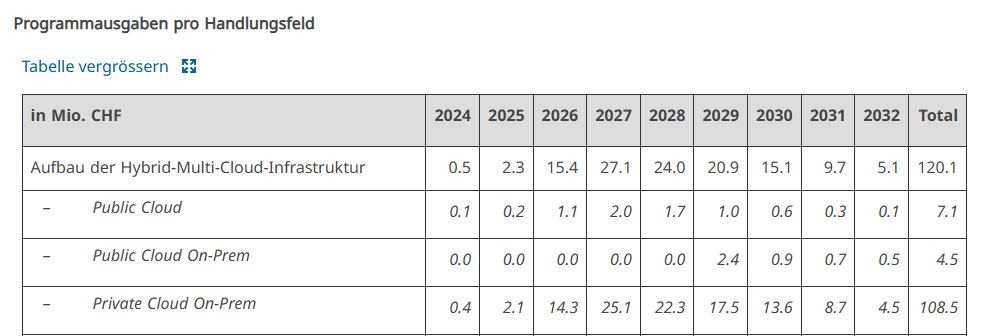

Ein Blick in die offiziellen Programmausgaben bis 2032 zeigt jedoch ein deutlich anderes Bild: Von insgesamt rund 120 Mio. CHF für den Aufbau der Hybrid-Multi-Cloud-Infrastruktur sind 108,5 Mio. CHF (also ca. 90%) für Private Cloud On-Prem vorgesehen. Für Public Cloud sind lediglich 7,1 Mio. CHF (ca. 6%) eingeplant, und für Public Cloud On-Prem gerade einmal 4,5 Mio. CHF (ca. 4%).

Quelle: https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2024/1408/de#lvl_3/lvl_3.1/lvl_3.1.1/lvl_3.1.1.1

Das ist eine massive Schwerpunktsetzung auf die private, eigene Plattform und deutet darauf hin, dass die reale Umsetzung stark in Richtung Private Cloud tendieren wird, weit entfernt von der 70% Public-Cloud-Annahme.

Nehmen wir nun an, dass sich aufgrund geopolitischer Diskussionen und veränderter Rahmenbedingungen das Verhältnis tatsächlich umkehren soll – also 70% Private Cloud (Stufe III) und nur 30% Public Cloud (Stufen I & II). Dann könnte es in diesem Szenario passieren, dass heutige Fachapplikationen zunächst auf die neue Plattform der Stufe III migriert werden, nur um später ein zweites Mal in die Public Cloud verschoben zu werden. Das wäre doppelte Arbeit mit doppelten Kosten, längeren Projektlaufzeiten und unnötigen Unterbrüchen für die betroffenen Dienste.

Wenn die SGC jedoch in der Lage ist, alle Anforderungen, von IaaS bis SaaS, von hochkritischen bis unkritischen Workloads innerhalb einer integrierten Plattform abzubilden, liesse sich diese Mehrfachmigration vermeiden. Das würde nicht nur Komplexität reduzieren, sondern auch die Flexibilität erhöhen, Workloads jederzeit zwischen verschiedenen Betriebsmodellen zu verschieben, ohne sie erneut komplett umziehen zu müssen.

Die Cloud-Landschaft des Bundes und die Grenzen der Vielfalt

Beim BIT ist bekannt, dass in der Private Cloud vorwiegend VMware-basierte Technologien zum Einsatz kommen. Gleichzeitig erlaubt das WTO20007-Abkommen, dass Leistungsbezüger auch Services von grossen Public-Cloud-Anbietern wie AWS, Azure, Oracle, IBM und Alibaba Cloud nutzen können.

Theoretisch könnten also bis zu sechs verschiedene Cloud-Stacks parallel betrieben werden. Praktisch ist das kaum vorstellbar. Schon heute ist es eine Herausforderung, eine einzelne Public Cloud neben einer komplexen Private Cloud effizient zu betreiben – mit unterschiedlichen Betriebsmodellen, Schnittstellen, Sicherheitsrichtlinien und Abrechnungsmodellen. Multipliziert man das mit sechs, wird die Situation operationell schnell unbeherrschbar.

Darum ist es realistisch anzunehmen, dass sich der Bund künftig auf maximal zwei bis drei Cloudanbieter konzentrieren wird. Mehr Anbieter bedeuten nicht automatisch mehr Sicherheit oder Flexibilität. Im Gegenteil: Sie erhöhen die Komplexität, schaffen zusätzliche Abhängigkeiten und erfordern eine enorme Menge an spezialisierten Skills, die selbst ein grosses Bundesamt wie das BIT kaum in ausreichender Tiefe vorhalten kann.

Das ideale Szenario wäre, wenn das Stufenmodell vereinfacht oder sogar abgeschafft werden könnte, weil es marktverfügbare Plattformen gibt, die alle drei Stufen gleichzeitig abbilden können. Ja, von Public Cloud über Public Cloud On-Prem bis Private Cloud On-Prem. In diesem Fall müsste das BIT nur mit einem Cloudanbieter arbeiten.

Bemerkung: Während der Migrationsphase gibt es natürlich eine Überlappung und dann wären es temporär zwei Cloudanbieter (im eigenen Rechenzentrum).

Die Chance, die wir nicht verpassen dürfen

Die Swiss Government Cloud ist eine einmalige Gelegenheit, die digitale Infrastruktur der Bundesverwaltung auf ein neues Niveau zu heben.

Das bedeutet:

-

Alte, fragile Anwendungen durch modulare, cloud-native Lösungen ersetzen

-

Sicherheit und Compliance einheitlich umsetzen

-

KI, Automatisierung und Echtzeitdaten in den Betrieb einbinden

-

IT reaktionsfähiger und krisenfester machen

Wenn wir die SGC nur als “neues Zuhause” für bestehende Systeme sehen, werden wir genau das bekommen. Und bis wir die “neue Einrichtung” kaufen, muss das Dach schon wieder saniert werden.

Meine grösste Befürchtung

Bis 2032 könnte die Schweiz eine souveräne Cloud-Plattform besitzen, die technisch solide, rechtlich abgesichert und vollständig unter Schweizer Kontrolle ist, aber dennoch dieselben isolierten Services liefern wie heute.

Die (irgendwann) kommende Ausschreibung und nächsten Jahre entscheiden, ob die Swiss Government Cloud ein Fundament für echten Fortschritt oder ein Mahnmal für verpasste Chancen wird.

Hier geht es zum zweiten Teil: Cloud-Konzentrationsrisiko beim Bund – Vielfalt oder nur Scheinvielfalt?