Hinweis: Dieser Beitrag spiegelt ausschliesslich meine persönliche Meinung und Einschätzung wider. Er basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen sowie eigenen Analysen und Erfahrungen. Er stellt nicht die offizielle Position oder Meinung meines Arbeitgebers dar.

Früher war die interne IT beim Bund die Abteilung, die Server bestellte, installierte und betrieb. Heute ist sie Orchestrator eines hochdynamischen Ökosystems aus internen Plattformen und externen Cloud-Diensten. Private Clouds in Bundesrechenzentren, Public Clouds bei internationalen Anbietern und all das unter strengen Vorgaben für Sicherheit, Datenschutz und Souveränität.

Hinzu kommt, dass das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) nicht über die nötige Erfahrung und Anzahl festangestellter Spezialisten verfügt, um alle Themen wie etwa Applikationsmodernisierung oder komplexe Cloud-Migrationen eigenständig umzusetzen. Deshalb sind in vielen Bereichen externe Partner tätig, sei es in Body-Leasing-Verträgen oder als Berater in längerfristigen Mandaten. Diese Partner bringen wertvolle Expertise ein, nehmen aber zwangsläufig auch Einfluss auf die strategische Ausrichtung, die Technologieauswahl und die operativen Entscheidungen.

Das kann helfen, weil Erfahrungen aus anderen Projekten einfliessen, birgt aber auch das Risiko, dass bestimmte Präferenzen oder Lösungsansätze bevorzugt werden, noch bevor ein formaler Evaluationsprozess startet.

Die Rolle des Cloud Service Brokers

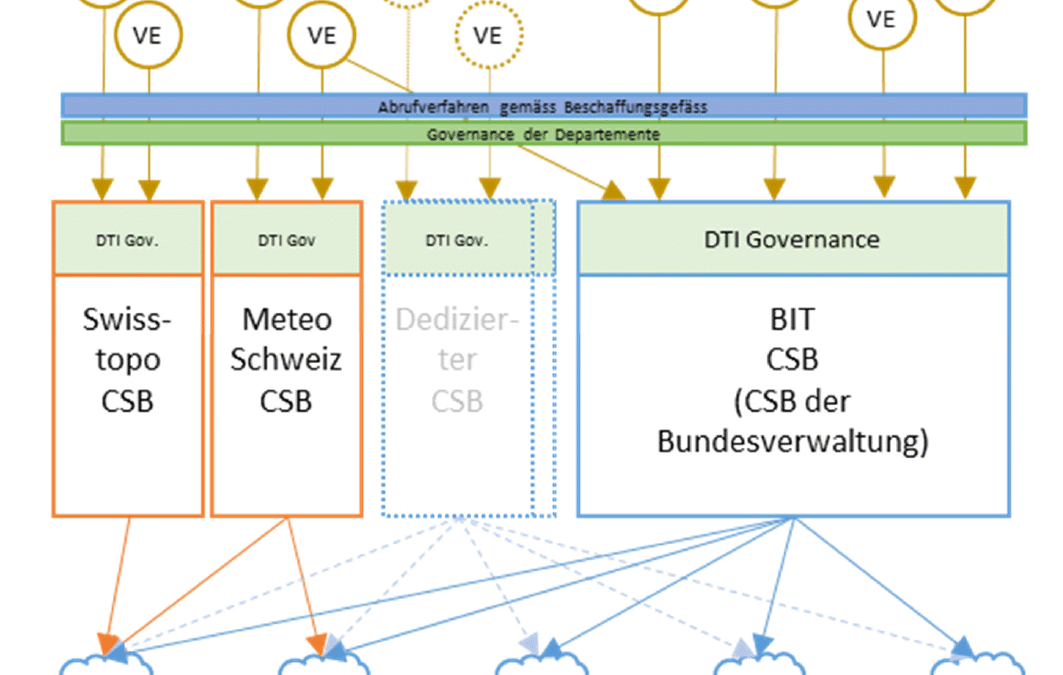

Der Bezug von Public-Cloud-Leistungen durch die Verwaltungseinheiten der Bundesverwaltung erfolgt heute über einen Cloud Service Broker (CSB). Dieser CSB ist aktuell nur für die Public-Cloud-Seite zuständig. Sobald jedoch die Swiss Government Cloud (SGC) steht, wäre es aus meiner Sicht logisch und notwendig, dass der CSB auch die Private Cloud miteinbezieht. Denn nur so kann im Rahmen der Ausschreibungen und Pflichtenhefte korrekt bewertet werden, ob ein Projekt on-premises in der Private Cloud oder in einer Public Cloud umgesetzt werden sollte. Anstatt nur innerhalb eines einzelnen Betriebsmodells zu entscheiden.

Ein vendor-agnostischer Blick ist dabei essenziell. Es gibt bereits Plattformlösungen am Markt, die alle Stufen des Cloud-Stufenmodells, von hochsensiblen Private-Cloud-Umgebungen bis hin zu skalierbaren Public-Cloud-Regionen, innerhalb einer einheitlichen Architektur abbilden könnten. In solchen Szenarien würde das komplexe Stufenmodell der Bundesverwaltung in seiner heutigen Form weitgehend obsolet werden. Eine private (eigene, dedizierte) Public-Cloud-Region liesse sich dann direkt in den Rechenzentren des BIT betreiben, ohne Abstriche bei Souveränität oder Sicherheitsanforderungen machen zu müssen.

Vendor-Neutralität – Anspruch und Wirklichkeit

Das Konzept eines anbieterneutralen Pflichtenhefts soll sicherstellen, dass alle potenziellen Anbieter gleich behandelt werden. Im Kriterienkatalog dazu werden technische Anforderungen (Ausschlusskriterien) wie Compute, Identity und Access Management, Messaging, Resilienz, Sicherheit, Storage und DevOps definiert. Ergänzt wird dies um Zuschlagskriterien etwa zu Monitoring, Networking, Cloud-Strategie oder Migrationskosten.

Zur Erinnerung, heute sind folgende Public-Cloud-Anbieter beim Bund zugelassen:

Die Praxis sieht so aus: Basierend auf dem freigegebenen, signierten anbieterneutralen Pflichtenheft und dem Kriterienkatalog erstellt ein Angebotsteam für alle fünf zugelassenen Public-Cloud-Anbieter eine Konfiguration und füllt den Kriterienkatalog aus. Kann ein Anbieter ein Ausschlusskriterium nicht erfüllen, wird dies dokumentiert. Am Ende der Evaluation liegen maximal fünf dem Pflichtenheft entsprechende Angebote vor. Der Evaluationsbericht bewertet diese Angebote und begründet die Auswahl.

Kritisch wird es, wenn in der Realität trotz anbieterneutralem Verfahren am Ende doch immer dieselben zwei Cloudanbieter den Zuschlag erhalten, selbst dann, wenn ein anderer Anbieter 50% günstiger gewesen wäre. Das wirkt umso paradoxer in einer Zeit, in der viele Diskussionen über steigende Public-Cloud-Kosten geführt werden und Public Clouds oft als “zu teuer” erachtet werden.

Der Einfluss externer Partner

Externe Partner sind ein wichtiger Teil der Bundes-IT, ganz klar. Sie bringen tiefes Fachwissen und Erfahrung aus vergleichbaren Projekten mit, haben aber auch eigene Partnernetzwerke und oft eine technologische “Konfortzone”. Das ist nicht zwingend schlecht, kann aber in einem angeblich anbieterneutralen Verfahren zu einer leicht versteckten Bevorzugung führen, etwa, wenn dieselben Firmen/Partnernetzwerke an der Erstellung des Pflichtenhefts, der Evaluation und der Umsetzung beteiligt sind.

Besonders kritisch ist es, wenn Partner, die ein Projekt beim Bund erfolgreich umgesetzt haben, diese Referenz aktiv nutzen, um bei anderen Ämtern oder Bedarfsträgern Fuss zu fassen. So kann sich ein Anbieter oder eine Technologie im Bund durchsetzen. Nicht, weil sie immer die objektiv beste Wahl ist, sondern weil sie bereits etabliert ist. Wenn ein Cloud Service Broker externe Partner in zentrale Rollen einbindet, muss dies transparent erfolgen und durch klare Regeln abgesichert sein, inklusive Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte.

Fazit

Ein Cloud Service Broker ist ein mächtiges Instrument, um die Cloud-Nutzung beim Bund zu steuern und im Idealfall neutral, transparent und im Interesse des Ganzen. Damit das gelingt, muss der CSB künftig auch die Private Cloud in seine Bewertung einbeziehen, Plattformlösungen berücksichtigen, die alle Stufen abdecken können, und externe Einflüsse klar benennen.

Die Swiss Government Cloud wird nur dann zu einem echten Erfolg, wenn Auswahlentscheidungen nachvollziehbar sind, alle relevanten Betriebsmodelle fair geprüft werden. Dazu gehört auch, dass nicht nur kurzfristige technische Kriterien zählen, sondern ebenso langfristige Kostenentwicklungen, strategische Unabhängigkeit und die Fähigkeit, künftige Technologien flexibel einzubinden.

Gerade in einem Umfeld, in dem viele externe Partner mitarbeiten und bestehende Erfahrungen oder Präferenzen unweigerlich Einfluss nehmen, braucht es klare Leitplanken, um echte Wahlfreiheit zu sichern. Das bedeutet nämlich Transparenz im gesamten Prozess, konsequente Anwendung der eigenen Kriterienkataloge und den Mut, auch einmal gegen Gewohnheiten zu entscheiden, wenn es im Gesamtinteresse sinnvoll ist.

Nur wenn der Auswahlprozess tatsächlich offen ist und nicht von Präferenzen, Gewohnheiten oder bestehenden Anbieterbindungen geprägt wird, kann die Swiss Government Cloud ihr Potenzial entfalten.

Als echte, souveräne und innovative Plattform für die Verwaltung.