Hinweis: Dieser Beitrag spiegelt ausschliesslich meine persönliche Meinung und Einschätzung wider. Er basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen sowie eigenen Analysen und Erfahrungen. Er stellt nicht die offizielle Position oder Meinung meines Arbeitgebers dar.

In meinem ersten Artikel habe ich die Gefahr aufgezeigt, dass die Swiss Government Cloud (SGC) am Ende nur eine 1:1-Kopie der heutigen Plattform sein könnte. Technisch neu, aber schon alt, bevor wir überhaupt mit der Modernisierung beginnen. Im zweiten Artikel habe ich das Cloud-Konzentrationsrisiko beim Bund thematisiert und gefragt, ob wir wirklich Vielfalt haben oder nur eine Scheinvielfalt, die in der Praxis wenig Mehrwert bringt.

Nun geht es um eine dritte, mindestens ebenso entscheidende Dimension. Was passiert, wenn wir während der Migration nicht modernisieren?

Auf der Grundlage der Gesamtbetriebskostenrechnung des BIT vom September 2023 und Erfahrungen aus schon durchgeführten Lifecycle-Vorhaben, die ebenfalls eine Plattformmigration beinhalteten, hat das BIT einen Migrationskostenfaktor kalkuliert. Dieser beläuft sich auf 35 Prozent der jährlichen Betriebskosten. Systeme und Anwendungen, die aktuell noch nicht in einer der Cloud-Plattformen des BIT betrieben werden (sogenannte Legacy-Systeme), sind in der Schätzung der Migrationskosten nicht enthalten. Es liegt in der Verantwortung der Leistungsbezüger, die Modernisierung dieser Lösungen einzuplanen und zu beauftragen. Die Ablösung der Legacy-Systeme birgt weiteres Sparpotenzial. Das Thema wird daher im Digitalisierungsrat Bund parallel zur SGC prioritär angegangen.

Gesamthaft entstehen demnach Migrationskosten in der Höhe von 74 Millionen Franken. Es wird von einer Schätzgenauigkeit von ±20 Prozent ausgegangen. Diese schwankende Kostenschätzung ist auf den langen Planungshorizont zurückzuführen: Zwischen dem Zeitpunkt der Schätzung (Ende 2023) und dem Zeitpunkt der Migration (ab 2027) werden sich sowohl die Technologielandschaft auf dem Markt als auch die Anwendungslandschaft der Leistungsbezüger weiterentwickeln. Aufgrund der ausstehenden Beschaffung ist zudem auch die Zielplattform der Migration unbekannt. Eine genaue Schätzung der Migrationskosten ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Es besteht daher das Risiko, dass die effektiven Aufwände für die Migration höher ausfallen als geschätzt.

Quelle: https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2024/1408/de#lvl_3/lvl_3.1/lvl_3.1.3

Für mich ist die Antwort klar: wir bauen uns zwar eine souveräne Cloud, nehmen aber die gesamten technischen Altlasten (Technical Debt) einfach mit. Und das könnte langfristig die Innovationsfähigkeit des Bundes stärker bremsen als jedes Konzentrationsrisiko, welches ich im zweiten Teil näher erklärt habe.

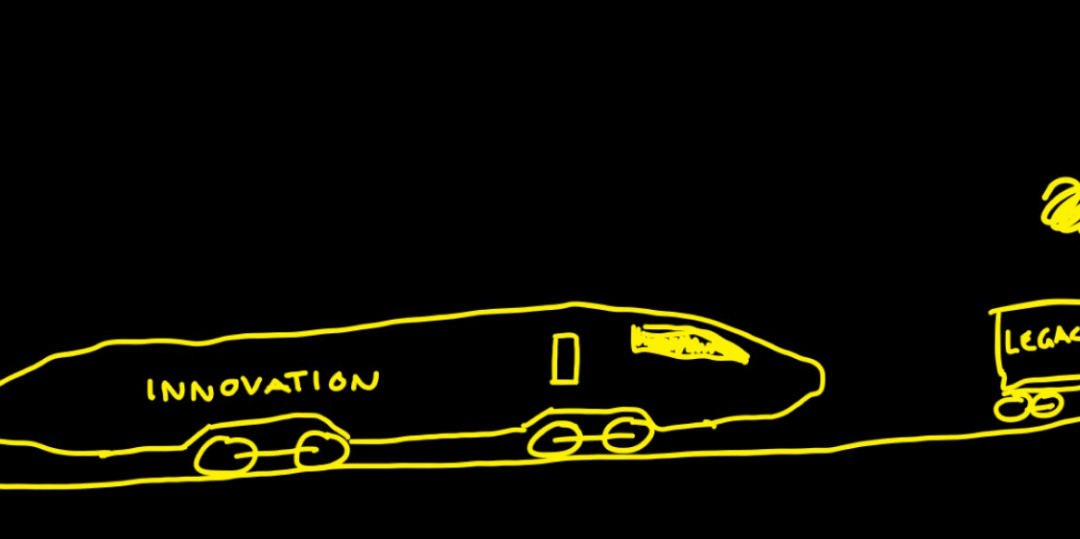

Die Logik hinter “erst migrieren, dann modernisieren”

In grossen Behördenprojekten ist diese Reihenfolge Standard. Erst wird die neue Plattform aufgebaut, dann werden bestehende Anwendungen per Lift & Shift migriert, und erst danach denkt man über Modernisierung nach. Aus Sicht von Projektleitern und Politik klingt das nachvollziehbar. Die Stabilität geht vor, Risiken sollen minimiert werden, und der Zeitplan soll beherrschbar bleiben.

Bezüglich der geschätzten Programmausgaben und Migrationskosten wurde bestätigt, dass die Schätzung der Programmausgaben schlüssig und nachvollziehbar und die Schätzung der Migrationsaufwände im Rahmen der verfügbaren Daten fundiert und adäquat ist.

Quelle: https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2024/1408/de#lvl_3/lvl_3.1/lvl_3.1.4

Das Problem ist nur, dass IT-Anwendungen nicht wie Möbel sind, die man einfach in ein neues Haus stellt. Sie altern auch während des Umzugs weiter. Sicherheitslücken entstehen, Technologien werden obsolet, und moderne Funktionen der neuen Plattform bleiben ungenutzt. Am Ende haben wir zwar den physischen Ort gewechselt, aber an der Substanz der Anwendungen nichts verändert und damit die eigentlichen Probleme nicht gelöst.

Die Kosten von Technical Debt in souveränen Umgebungen

Technical Debt bedeutet, dass man technische Altlasten weiterträgt und damit einen Preis in der Zukunft zahlt, meist in Form von höheren Kosten, höherem Risiko und verpassten Chancen. In einer souveränen Cloud wie der SGC kann sich das besonders stark auswirken. Wenn Fachapplikationen erst in eine Private Cloud migriert und später z.B. ein zweites Mal in eine Public Cloud verschoben werden müssen, entstehen unnötige Mehrfachmigrationen. Gleichzeitig bleiben Möglichkeiten wie Automatisierung, Self-Service oder KI-Integration ungenutzt, weil die Anwendungen nicht dafür vorbereitet sind.

Auch wirtschaftlich ist das ein Problem. Legacy-Anwendungen verbrauchen mehr Ressourcen, sind schwerer zu warten und erfordern oft spezielle Skills, die teuer und rar sind. Sicherheitsrisiken verschärfen die Lage zusätzlich, da alte Systeme sich nur schwer auf den neuesten Stand bringen lassen.

Warum “Modernisierung während Migration” auch beim Bund möglich wäre

Es muss nicht zwingend heissen: erst migrieren, dann modernisieren. Ein paralleler Ansatz ist machbar, auch in einem hochregulierten Umfeld wie dem Bund. Applikationen können in Wellen migriert und direkt modernisiert werden. Bei einem Replatforming können moderne Plattformdienste (PaaS) schon während der Migration genutzt werden, um Funktionen wie elastische Skalierung, automatisierte Sicherheitspatches oder integrierte Datenanalyse sofort verfügbar zu machen.

Der Vorteil ist offensichtlich: Die technischen Schulden werden nicht einfach mitgenommen, sondern Schritt für Schritt abgebaut. Die Verwaltung und die Bürger:innen profitieren schneller von einer besseren Performance, mehr Funktionalität und einem moderneren Nutzererlebnis.

Die Rolle der Partnerlandschaft

Externe Partner, ob Systemintegratoren, Cloudanbieter oder spezialisierte Softwarehäuser, haben einen grossen Einfluss darauf, ob Modernisierung tatsächlich stattfindet. Das Beispiel von MeteoSchweiz zeigt, dass es auch anders geht. In der Ausschreibung zur Erneuerung der Rechenzentrums- und Cloudinfrastruktur war Modernisierung von Anfang an Teil der Zielsetzung. Die ausgewählten Partner konnten zeigen, dass sie nicht nur migrieren, sondern auch optimieren und teilweise ersetzen können.

Solche Projekte setzen Massstäbe und beeinflussen, wie andere Bundesämter ihre eigenen Strategien gestalten. Doch hier liegt auch ein Risiko: Wenn Partner, die in einem Amt einen erfolgreichen Lift & Shift durchgeführt haben, ohne Modernisierung beauftragt werden, multipliziert sich genau dieser Ansatz in weiteren Projekten und die Chance, echte Innovation einzuführen, schwindet.

Handlungsempfehlung

Damit die Swiss Government Cloud mehr als nur ein neues Zuhause für alte Anwendungen wird, braucht es verbindliche Ziele. Eine definierte Modernisierungsquote pro Migrationswelle könnte helfen. Migrations- und Modernisierungsplan sollten von Beginn an miteinander verknüpft sein. Und es sollte transparent gemacht werden, welche technischen Altlasten bewusst übernommen werden. Nur so lässt sich später nachvollziehen, ob man den richtigen Weg gewählt hat.

Genauso wichtig ist es, erfolgreiche Modernisierungsprojekte aktiv zu kommunizieren und als Vorbild zu nutzen. Sie zeigen, dass es auch unter den Rahmenbedingungen des Bundes möglich ist, Migration und Innovation gleichzeitig umzusetzen.

Gerne bin ich für ein Gespräch verfügbar, um zu zeigen, dass:

- man die bisher “verlorene” Zeit wieder aufholen kann

- man das Stufenmodell vereinfachen bzw. abschaffen und kombinieren kann mit nur einer Plattform (inkl. Hosting von VMware und OpenShift Workloads, Konsolidierung von Datenbanken und Reduktion der Betriebskosten)

- man trotzdem schon modernisieren kann während der Migrations- und Betriebphase (Entlastung vom Betriebsteam, damit mehr Zeit zum Modernisieren zur Verfügung steht)

- man Geld sparen kann mit einem neuen Plattformansatz (inkl. Zugang zu den neuesten Technologien)

Gedanke: Ich hoffe, dass wenigstens in der Ausschreibung das Thema “Künstliche Intelligenz” (aus Sicht Infrastruktur) bisschen populärer behandelt wird.

Fazit – Souveränität ohne Innovation ist nur die halbe Miete

Die Swiss Government Cloud wird zweifellos ein Meilenstein. Aber wenn wir sie nur nutzen, um bestehende Systeme unverändert zu verschieben, dann schaffen wir kein Fundament für die nächsten Jahrzehnte, sondern nur ein neues Parkhaus für alte Fahrzeuge. Wer sagt “wir modernisieren später”, muss sich bewusst sein, dass später oft teurer, riskanter und manchmal gar nicht mehr möglich ist.

Man muss den Mut haben, nicht nur das Alte ins Neue zu stellen, sondern es gleich besser zu machen.